'국민 술' 소주, 해외선 외면 받는 까닭…

싼값에 폭음 이미지 강해

비호감 K푸드 1위 '불명예'

전문가 "세금 인하·규제 풀어야

개성·풍미 넘치는 술 나올 것"

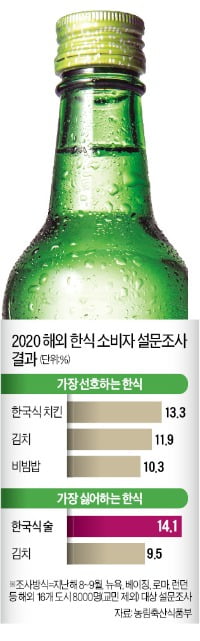

지난 7일 농림축산식품부가 발표한 ‘2020 해외 한식 소비자 조사 주요 결과’에 따르면 외국인이 ‘가장 싫어하는 한식’으로 한국식 술(14.1%)이 꼽혔다. 치킨, 김치, 불고기 등 다른 한식이 인기를 얻는 것과 대조적이다. 조사는 미국 뉴욕, 중국 베이징과 상하이, 일본 도쿄, 이탈리아 로마, 영국 런던 등 해외 16개 도시에 거주하는 외국인 8000명(교민 제외)을 대상으로 이뤄졌다.

“저가 폭탄주 이미지…외국인 등 돌려”

조 회장은 “해외에서는 시대에 따라 음식과 어울리는 고급 증류주를 즐겨온 역사가 있지만 우리는 어떤 음식에도 희석식 소주만 들이밀고 있다”며 “목 넘김이 좋지 않고 숙취가 있을뿐더러 폭음용 술이라는 이미지가 강하다”고 지적했다.

문정훈 서울대 농경제사회학부 교수는 “K푸드가 인기를 끈 요인은 가성비가 아니라 개성”이라며 “술 자체의 개성과 맛, 향을 앞세운 제품만이 부가가치를 창출하고 세계시장에서 사랑받을 수 있을 것”이라고 말했다.

2011년부터 5년간 김치버스를 이끌고 36개국 일주에 나섰던 류시형 작가는 “해외 주요 도시에서 우리 음식은 호평받은 데 비해 소주는 썩 긍정적인 반응을 얻지 못했다”며 “같은 알코올 도수여도 소주는 와인과 달리 맛과 풍미가 없어 시음한 외국인들이 크게 호응하지 않았다”고 말했다.

처음처럼 제조사인 롯데칠성음료 관계자도 “소주는 저렴한 가격에 높은 도수로, 본연의 맛보다 삼겹살 김치찌개 같은 짜고 매운 음식에 어울리는 반주 정도로 인식돼 개성이 드러나지 못했다”며 “해외시장에는 과실액을 첨가해 첫 쓴맛을 없앤 소주를 앞세우고 있다”고 설명했다.

규제 풀고 라벨부터 바꿔라

조 회장은 지난해 국내 맥주 제조사에 부과되는 세금 체계를 종가세(술의 제조원가를 기준으로 세금 책정)에서 종량세(술의 부피와 알코올 도수로 세금 책정)로 전환하면서 생긴 긍정적인 변화에 주목했다. 세 부담이 줄어든 중소 수제맥주 회사들이 크게 성장한 것이다. 그는 “소주도 종량세 기준으로 과세 체계를 바꿔야 한다”며 “그래야 맛있는 소주를 만들려는 기업들의 도전이 이어질 것”이라고 말했다.업계에서는 판매채널 확대도 요청하고 있다. 전통주는 자사 온라인몰과 쿠팡, G마켓 등 전자상거래(e커머스) 채널에서 판매할 수 있다. 그러나 화요, 국순당 백세주 등 국내 프리미엄 증류주는 온라인 판매가 불가능하다. 전통주로 인정받으려면 국가가 지정한 장인 또는 명인이 빚거나, 지역 농민이 지역 농산물로 만들어야 한다. 이런 규정 때문에 미국 뉴욕 브루클린에서 탄생한 한국식 소주 ‘토끼소주’는 창업자인 브랜던 힐이 지난해 충북 충주에 농업법인을 설립한 뒤 생산을 시작해 전통주로 인정받는 웃지 못할 일이 벌어지기도 했다.

한국 술이 와인, 위스키와 경쟁하려면 ‘스토리’와 ‘콘텐츠’가 필요하다는 주장도 나온다. 3대째 막걸리 가업을 이어가고 있는 김기환 지평주조 대표는 “해외에서는 쌀로 빚은 술에 대한 이미지가 생소하기 때문에 어떻게 마시는지조차 마케팅해야 하는 상황”이라며 “라벨부터 정비할 필요가 있다”고 말했다.

박종필 기자 jp@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["한국 가면 꼭 들러야할 곳"…3대 쇼핑성지 '올·무·다' 잭팟 [설리의 트렌드 인사이트]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/01.36761565.1.jpg)